各話考察一覧

| LAZARUS ラザロ 考察一覧 | ||

| 1話 | 2話 | 3話 |

| 4話 | 5話 | 6話 |

| 7話 | 8話 | 9話 |

| 10話 | 11話 | 12話 |

| 13話 | ||

公式サイト

- アクセル・ジルベルト:宮野真守

- ダグラス・ハディーン:古川慎

- クリスティン:内田真礼

- リーランド:内田雄馬

- エレイナ:石見舞菜香

- ハーシュ:林原めぐみ

- アベル:大塚明夫

- スキナー:山寺宏一

公式PV

Teaser Trailer

Main Trailer

主題歌一覧

オープニング主題歌「Vortex」

エンディング主題歌「LAZARUS」

Blu-ray&DVD

サウンドトラック一覧

「LAZARUS ラザロ」のサウンドトラックは、カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツといったアーティストによって構成されており、それぞれの楽曲がアニメの各エピソードに合わせて、異なる感情やドラマを表現しています。

監督の書籍

ひとめで分かる!図説まとめ

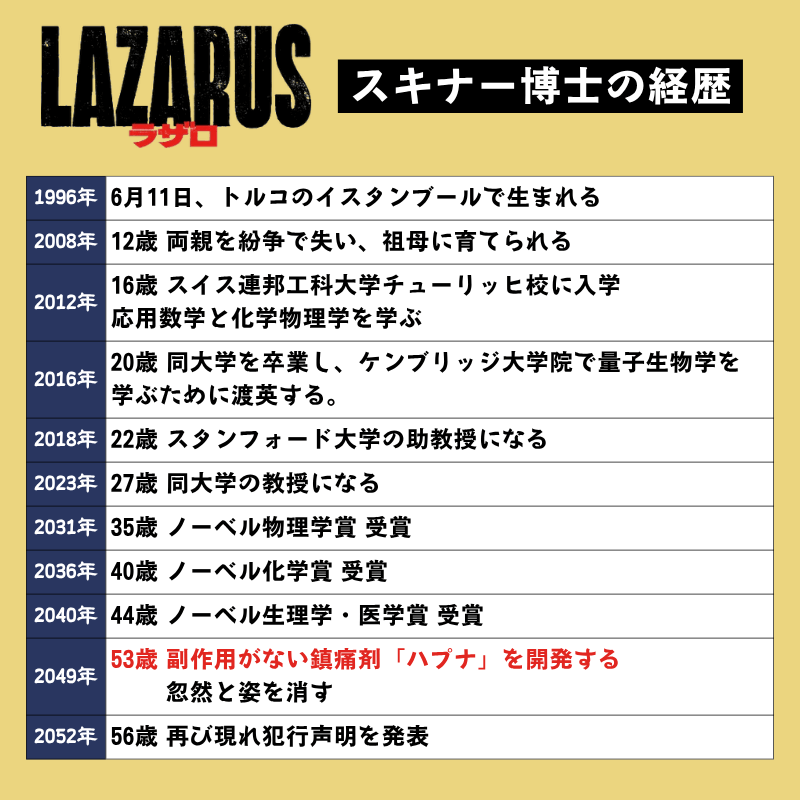

スキナーの経歴

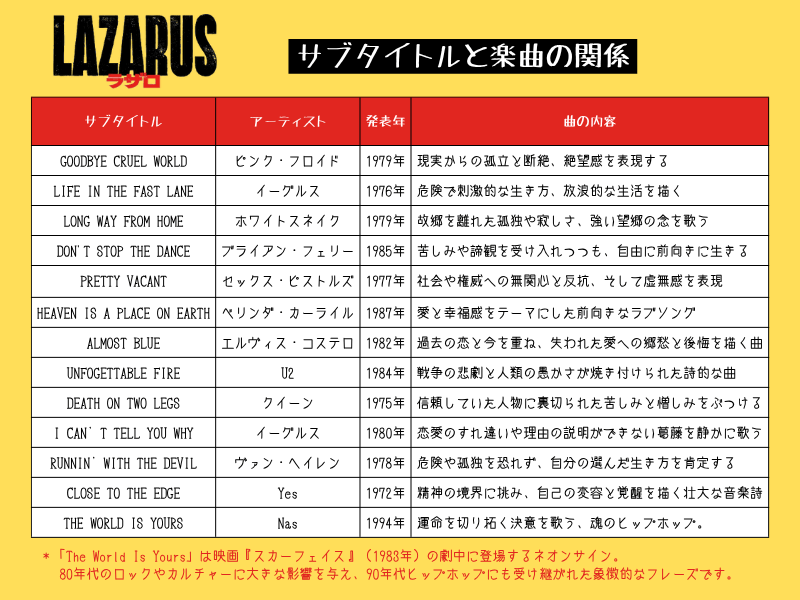

サブタイトルと楽曲の関係

サブタイトルは1970~80年代の楽曲からとっているようです。

曲の内容が物語の展開とリンクしているところも面白いですよね!

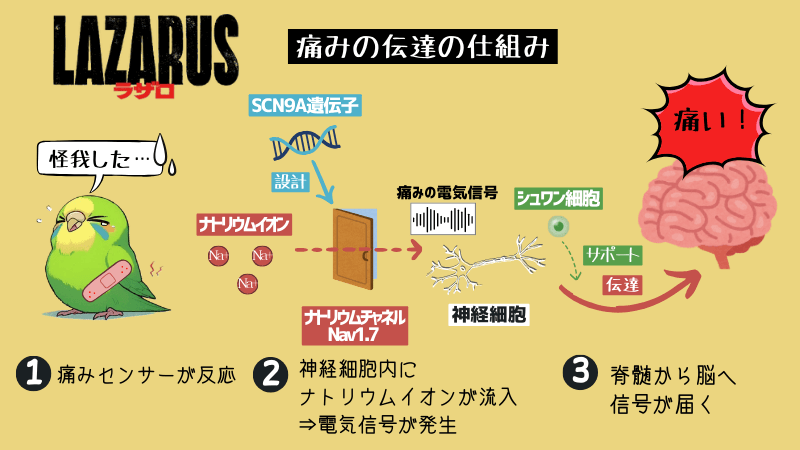

痛みの伝達の仕組み

モルディブの遺伝子研究の研究者リスト

0527.png)

資料全文まとめ

ラザロには英語の論文が登場することが多いのですが、全文を載せると考察の流れが悪くなるため、あえて省いていることがあります。

ただどうしても全文が知りたい!という方のために、こちらでまとめておくことにしました。

考察のお供にどうぞ~!

スキナーの経歴

デニース・スキナー

デニース・スキナー(1996-)は世界的に有名な学際的科学者であり、ノーベル賞受賞者、環境学者である。一般には、非中毒性の万能鎮痛剤ハプナを開発した科学者として知られている。彼は3つのノーベル賞を受賞した唯一の人物である。環境保護活動家として、スキナーは大小さまざまな国際会議に何度も出席し、気候変動について講演している。彼はノーベル賞の賞金のほとんどを環境保護のために寄付している。

生い立ちと教育

1996年、スキナーはトルコのイスタンブールで生まれた。12歳の時、地元の動乱で両親を失う。その後、祖母に育てられた。複数の記事によると、彼が平和/環境保護活動に傾倒したのは、幼少期の影響だという。16歳でチューリッヒ工科大学に入学し、応用数学と化学物理学を学んだ。2016年、20歳でチューリッヒ工科大学を卒業すると、スキナーはイギリスに渡り、ケンブリッジ大学で量子生物学を学んだ。

キャリアと研究

2018年、スキナーはスタンフォード大学の助教授となり、2023年には教授となる。

生誕

1996年6月11日

トルコ・イスタンブール

学歴

チューリッヒ工科大学

ケンブリッジ大学

受賞

ノーベル物理学賞(2031年)

ノーベル化学賞(2036年)

ノーベル生理学・医学賞(2040年)

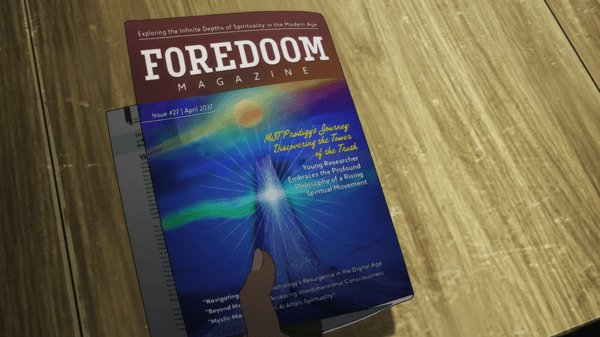

スピリチュアル系雑誌

MITの神聖な学び舎において、デニース・スキナー博士ほど名前が知られている人物はほとんどいない。

若くして、その類まれな才能は彼の手がけるあらゆる分野で発揮され、彼の研究は現代テクノロジーの限界を押し広げ続けている。

イスタンブールに生まれ、幼少期の悲劇に心を刻まれたスキナー博士は、学問の旅をチューリッヒ工科大学の学び舎から、ケンブリッジ大学の量子生物学という険しい領域へと進めた。

だがその飽くなき知識欲の果てに、彼は思いもよらぬ寄り道をすることになる。

静寂に包まれた「真実の塔」の地は、近頃この若き天才を迎え入れた。

そこは目に見える世界を超えた深い洞察と、精神的な繋がりを求め、多くの者が訪れる聖地だ。

そしてスキナー博士もまたその例外ではなかった。

彼の身近な人物によれば、スキナー博士はこの塔の教義に深く心を動かされ、その思想に強い感銘を受けたという。

卓越した科学的知性と、新たに芽生えた精神世界への探求心—この興味深い融合は、スキナー博士の旅路が新たな段階へと進みつつあることを示しているのかもしれない。

そして、誰もが思わず問いかけずにはいられない。

理性の象徴であった彼は、いまや霊的叡智の世界へと舵を切ろうとしているのだろうか?と。

学術界での目覚ましい躍進と先駆的な研究に加え、スキナーの内省的な一面について語る者も多い。

分析的で理性的な外見の内側には、人生の本質を静かに思索し続ける瞑想的な魂が息づいているのだ。

彼の親しい友人たちは、科学と精神世界の交差点について語り合った夜の記憶を口にする。

それはまさに、彼の多面的な人格を物語るエピソードといえるだろう。

二人の研究者の手記

モルディブで無痛症の住民を調査した研究者の手記です。

手記

日付:2037年7月17日

モルディブでの集中フィールド調査も4日目を迎え、毎瞬が新たな発見の連続です。今朝はオレンジやピンクに染まる鮮やかな日の出から始まり、今日一日の静かな背景を彩ってくれました。

簡単な朝食の後、私たちのチームは短いミーティングを開き、本日の予定を確認しました。主な目的は、事前調査で無痛症の発生率が高いと特定された地域のひとつを訪れることです。統計データを画面で見るのと、実際にその病気を持つ人たちと直接会うのとでは全く違います。そのギャップは大きく、対面での交流が始まるとその違いを強く感じます。

コミュニティまでは私たちの臨時研究基地からボートで30分の距離でした。到着すると、地元の医療連絡係のアーディルが出迎えてくれました。彼はこのプロジェクトにとって非常に貴重な存在です。彼の地域理解とコミュニティの動態についての知識は、どんな研究論文や教科書にも載っていない洞察をもたらしてくれます。

私たちはコミュニティセンターに移動式クリニックを設置しました。そこはヤシの葉で作られた屋根の控えめな建物でしたが、子どもたちの笑い声が響き、生き生きとした雰囲気がありました。今日の目標は参加者へのインタビューと健康診断の継続です。出会った家族それぞれが、物語や希望、そしてたくましさのユニークな混ざり合いでした。収集しているデータの裏には、必ず人間の顔、家族、そして物語があることを改めて感じさせられます。

特に心に残ったのは、12歳の少女レイラとの出会いでした。彼女は無痛症を持ち、自身の経験をその若さとは思えない率直さと洞察力で語ってくれました。こうした瞬間こそ、私たちの研究の重要性を浮き彫りにします。無痛症の遺伝的な基盤を理解することは、レイラのような人たちの助けになるだけでなく、痛みの感じ方や管理に関する広範な知見を世界に提供するかもしれません。

午後遅く、健康診断を終え、移動式クリニックの片付けをしました。出発前にはコミュニティの長老たちと時間を過ごし、食事を共にしながら彼らの話に耳を傾けました。彼らの知恵と視点は、私たちが解き明かそうとしているこの研究の大切なパズルの一部です。

帰路につく頃には夕日が沈みかけていました。広大な海を見つめながら、基地に戻るとすぐにデータ入力と分析に移りました。一つひとつの情報が重要で、厳密な記録がなければ意味のある結論を導くことはできません。

今これを書いていると、疲労感と興奮が入り混じっています。ここにいて、この仕事をしていることは、言葉にしづらいほど精神的にも肉体的にも知的にも消耗しますが、それ以上に非常に充実しています。この研究は人生を変える可能性があり、より良い医療手法の構築や人間の遺伝学に対する理解を深めるでしょう。そしてその一部であることが、私が科学者になった理由なのです。

明日は別のコミュニティを訪れる予定です。仕事は続きます。明日も新たな洞察が得られることを楽しみにしています。

サラ・ウル=ハッサン

手記

日付:2037年8月16日

4週目の終わりを迎え、正直なところ、私たちがここで本当に何を達成しているのか疑問を感じ始めている。今日は別の地元コミュニティを訪れたが、ボートでの移動中に見る自然の景色は、みんなが繰り返し絶賛するだけあって息をのむほど美しかった。しかし、絵のような風景が、プロジェクトの課題や私の意見では明らかな非効率さを隠しきれていない。

私たちの目的はモルディブに多い先天性無痛症の調査だが、採用している調査手法は科学者としての私を苛立たせるほど原始的で、この規模の研究には欠かせない精密さに欠けている。地元住民と交流しデータを集めているが、実証的なデータよりも逸話的な証言や個人的な話が目立ちすぎているという違和感がある。

例えばインタビューだ。どれも個人の経験に深く入り込んでいる。人間的な側面も重要だと理解しているが、主観的なデータを集めている間に、もっと遺伝子サンプルや環境因子に注力できるのではないかと考えてしまう。言葉の壁も問題で、翻訳の過程で多くの情報が失われてしまい、記録している内容がどれだけ正確なのか不安になる。

12歳のレイラという無痛症の少女がいる。彼女の話に皆が感動し、人道的な観点からも心を打たれるものがある。しかし、私は広い視野での遺伝学的な意味や、目の前にある科学的ブレイクスルーの可能性について考えずにはいられなかった。にもかかわらず、彼女の物語に過度の時間を割き、より包括的な遺伝子研究や介入計画を立てることができていない。

地域住民との交流も気が散る要素だと感じる。文化的配慮や関係構築の必要性は尊重しているが、終わりの見えない共同食事や長い長老たちとの会話が、私たちの本来の目的を妨げている気がする。私たちは科学者であり、人類学者ではない。研究から離れる時間はすべて、真の科学的進歩の機会損失だ。

基地に戻ると、データ入力作業は相変わらず退屈で、チームは質的データに偏りすぎている。高度な解析や最先端の技術を使ったデータ収集への切迫感が感じられず、あたかも原始的なフィールドリサーチのままでイノベーションがないかのようだ。

疲労のせいかもしれないし、募るフラストレーションかもしれないが、自分の科学的期待とこのプロジェクトの方向性の間に乖離を感じることが増えてきている。ここで発見できる可能性は信じているが、やり方には疑問がある。

明日もまた別のコミュニティ訪問が予定されている。今後はもっとデータ主導のアプローチに切り替わることを願っている。そうでなければ、カラフルな物語ばかり持ち帰って、先天性無痛症の理解を大きく進めるための実質的な成果はほとんど得られないのではないかと恐れている。

ピータ・イワノフ

渾沌計画の聞き取り

この文書は、元国家安全部部長であった張建国氏の証言を書き起こしたものである。張氏は、高度に機密化された諜報活動に関する詳細な情報を提供することを条件に、米国に亡命を求めた。悲劇的なことに、この証言が記録された直後、張氏は正体不明の犯人によって暗殺された。

文書の種類:極秘尋問記録

機密区分: 最高機密/特別機密情報

場所:非公開

面談機関:中央情報局 (CIA)

対象者: 張建国、元国家安全保障大臣

担当官:サラ・ヘンズリー

インタビュー記録-渾沌計画に関する抜粋

担当官 :張さん、なぜ米国に亡命を求めたのですか?

張建国:理由は2つあります。第一に、自分が加担してきたやり方や秘密にもう同調できないからです。自分が監督してきた行為の重さに耐えられなくなりました。第二に、私は身の危険を感じています。国内には、法も道徳も超越した影の存在があるのです。

担当官:その方法や秘密について、もう少し具体的に教えてください。

張建国:私は多数のプログラムに関する詳細な情報を提供する用意があります。知っているものもあれば、曖昧なものもあります。濃い霧の中の生き物のささやきのように、そこにあるが完全には見えません。渾沌計画もその一つです。

担当官:前国家安全部長としてのあなたの人生を教えてください。

張建国:私は常に警戒し、支配しなければなりませんでした。自分の判断で多くの命が左右され、しかもそれが必ずしも正しい結果をもたらすとは限りません。地位や権力はありますが、所詮は自由のない檻の中であり、そこでは信頼も真実も極めて希少なんです。

担当官:どのような情報を提供するつもりですか?国家機密や軍事作戦、諜報活動の手法などですか?

張建国:そのすべてです。サイバー戦、秘密兵器、諜報ネットワークの闇に加えて、人間の常識では考えられないような極秘プロジェクトも存在します。渾沌計画など、裏で進行するさらに恐ろしい計画のほんの一端に過ぎません。

担当官:渾沌計画について何度も言及していますね。なぜそこまでこだわるのですか?

張建国:私が逃げてきた闇の縮図だからです。存在しないはずのプログラムなのに、存在している。それを議論することは、国家安全保障の名の下に人間の道徳が沈む深淵を明らかにすることです。

担当官:あなたの証言は極めて重要です。私たちはあなたの安全をできる限り確保します、張さん。

担当官:張さん、先ほどおっしゃっていたいわゆる渾沌計画の詳細を教えてください。

張建国:はい。渾沌計画…それは国家安全部直属の極秘作戦でした。「混沌(Hundun)」という名前は、私たちの神話に登場する原初の存在、混沌の生き物を意味しています。プログラムの目的は、完璧な暗殺者、いわゆる 「顔のない怪物 」を作ることでした。

担当官:その暗殺者たちが、どのようにして作られたのか詳しく話してもらえますか?

張建国: 彼らは幼少時に選ばれました。ほとんどが孤児です。訓練は……非人道的なものでした。感情も、共感も、人間性も──人間を人間たらしめるものすべてを奪われました。彼らは対話も後悔も知らない、生きた兵器として作り上げられたんです。

担当官:計画の中止に繋がる出来事があったと話していましたね?

張建国: ウェントンで最も成功したと思われる暗殺者の一人が、訓練中に突然暴走したんです。彼は…他の生徒や教官を皆殺しにして、その後、姿を消した。それを機に計画は闇に葬られ、その存在はあらゆるレベルで否定されました。

担当官:その暗殺者の行方について、何か情報は?

張建国:ありません。事件の後、組織は必死になって行方を追いましたが、まるで跡形もなく消えたかのようでした。私は今も、奴がどこかに潜んでいると信じています。我々自身の手で生み出した、この世のものとは思えない怪物の幽霊が。

コメント